Nachhaltigkeit - Agenda 2030

©

United Nations Department of Public Information

©

United Nations Department of Public InformationAuf diesen Seiten informieren wir Sie über die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 und über Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg bereits zur Umsetzung der Agenda beitragen möchte. Die Seiten werden fortlaufend aktualisiert und erweitert.

Voluntary Local Review 2024

Als eine der ersten Kommunen in Deutschland hat Regensburg einen Voluntary Local Review (VLR) veröffentlicht. Dieser Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert die lokale Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung.

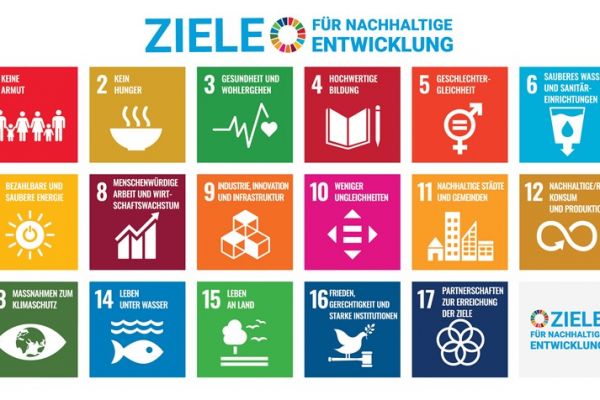

Die 17 Ziele der Agenda 2030

Im September 2015 verabschiedeten die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf dem UN-Gipfel in New York die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Das Kernstück der Agenda bilden 17 Ziele, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs).

Nachhaltigkeitspfad Regensburg

Die Agenda 2030 in Regensburg entdecken: In einem Quiz an insgesamt 17 Stationen an den schönsten Orten unserer historischen Altstadt lernst du die Ziele der Agenda 2030 und Hintergründe über globale und regionale Zusammenhänge unseres Handelns kennen.

Kommunale Entwicklungspolitik

Ziel der Kommunalen Entwicklungspolitik ist es, ein umfassendes Nachhaltigkeitsdenken im Sinne der Agenda 2030 in der Stadtverwaltung Regensburg sowie in der Stadt selbst zu verankern.

Ziel 1 - Keine Armut

Knapp die Hälfte der Weltbevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Auch in Deutschland sind rund 16 % der Menschen von Armut bedroht - der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg steigender Armut entgegenwirken möchte.

Ziel 2 - Kein Hunger

Fast zwei Drittel aller Menschen weltweit ernähren sich falsch, leiden unter Mangelernährung oder haben Übergewicht. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg Hunger und Fehlernährung entgegenwirken möchte.

Ziel 3 - Gesundheit und Wohlergehen

Aktuell stellt die Verbreitung und Bekämpfung der Corona-Pandemie die Gesundheitssysteme weltweit auf den Prüfstand. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg Gesundheit und Wohlergehen fördern möchte.

Ziel 4 - Hochwertige Bildung

Die Corona Pandemie macht die Bildungsungleichheit weltweit sichtbar: In Deutschland erleiden rund ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler einen Bildungsrückstand, weltweit sind mehr als 168 Millionen Kinder seit fast einem Jahr vollständig vom Schulbesuch ausgeschlossen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Gewährleistung hochwertiger Bildung beitragen möchte.

Ziel 5 - Geschlechtergleichstellung

Die Gleichstellung von Frauen und Männern macht weltweit Fortschritte. Dennoch werden nach wie vor Millionen Frauen diskriminiert, sei es beim Zugang zu Bildung, im Berufsalltag oder auch bei der Gesundheitsversorgung. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Geschlechtergleichstellung beiträgen möchte.

Ziel 6 - Sauberes Wasser und Sanitärversorgung

Die Grundwasserqualität in Deutschland gehört zu den schlechtesten in Europa. In einigen Bundesländern sind mehr als 30 % zu hoch mit Nitrat belastet. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Gewährleistung von sauberem Wasser und Sanitärversorgung beiträgen möchte.

Ziel 7 - Bezahlbare und saubere Energie

In Deutschland ist Strom überall und zu jeder Zeit verfügbar. Doch laut UN leben weltweit noch immer 840 Millionen Menschen ohne Zugang zu Strom und rund drei Milliarden Menschen sind auf ineffiziente und umweltschädliche Brennstoffe angewiesen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Gewährleistung von bezahlbarer und sauberer Energie beitragen möchte.

Ziel 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Während Deutschland zu den wohlhabendsten Industrieländern der Welt zählt und eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in der EU hat, gibt es weltweit noch immer mehr als 150 Millionen Kinderarbeiter und mehr als 40 Millionen Sklaven und Zwangsarbeiter. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Förderung menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum beitragen möchte.

Ziel 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur

Regensburg gehört seit Jahren zu den boomenden Wirtschaftsregionen Deutschlands. Vor allem in Sachen Wachstumsstärke, Dynamik und Zukunftsfähigkeit zählt Regensburg zu den Top Kommunen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Förderung von nachhaltiger Industrie, Innovation und Infrastruktur beitragen möchte.

Ziel 10 - Weniger Ungleichheiten

Ungleichheit hat viele Gesichter. Die Chancen von Menschen hängen oft von ihrem Alter, Geschlecht, einer Behinderung oder deren Herkunft ab. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg Ungleichheit entgegenwirken möchte.

Ziel 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden

Städte sind für rund 75% aller CO2-Emissionen verantwortlich, verbrauchen mehr als dreiviertel aller Ressourcen und erzeugen Milliarden Tonnen an Müll. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Förderung nachhaltiger Städte und Gemeinden beitragen möchte.

Ziel 12 - Nachhaltige/r Konsum- und Produktion

Gegenwärtig konsumiert die Weltbevölkerung mehr Ressourcen, als die Ökosysteme bereitstellen können. Würden alle Menschen auf der Welt so leben wie wir in Deutschland, würden drei Planeten benötigt, um den Bedarf an Rohstoffen zu decken. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster beitragen möchte.

Ziel 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Klimawandel die größte Gesundheitsbedrohung der Menschheit. Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Deutschland immer stärker zu spüren. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen beitragen möchte.

Ziel 14 - Leben unter Wasser

Die Artenvielfalt im Ökosystem Ozean ist unvorstellbar groß, mehr als eine Million bekannter Arten haben hier ihren Lebensraum. Doch auch für uns Menschen sind die Ozeane überlebenswichtig. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zum Schutz der Ozeane beitragen möchte.

Ziel 15 - Leben an Land

Das Artensterben ist eine der größten Bedrohungen unserer Zeit. Nach Angaben des Naturschutzbund sterben täglich etwa 150 Arten aus, der WWF warnt sogar vor dem größten Artensterben seit Ende der Dinosaurier-Zeit. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Maßnahmen, mit denen die Stadt Regensburg zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen möchte.

Ziel 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Ziel 17 - Partnerschaft zur Erreichung der Ziele

Weitere Informationen

Zukunftsbarometer Regensburg - Das interaktive Nachhaltigkeits-Dashboard

Zum Herunterladen

Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik

Altes Rathaus

Rathausplatz 1

Zimmer: 32 d

93047 Regensburg

(0941) 507-1007

(0941) 507-1009

ZWQuZ3J1YnNuZWdlUiRsZWFoY2lNLm5pZXJH