Zero Waste

Regensburg hat sich ein großes Ziel gesetzt: Wir möchten Zero Waste Stadt werden. Aber was bedeutet das eigentlich?

Wieso möchte Regensburg Zero Waste Stadt werden?

Wir sind der Überzeugung, dass wir gemeinsam Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen können. Durch die Reduzierung von Abfall und die Förderung nachhaltiger Lebensweisen wollen wir unsere Natur schützen, Ressourcen schonen und die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger verbessern. Zero Waste Regensburg ist ein Schritt in Richtung einer sauberen, grünen und zukunftsfähigen Stadt - für eine lebenswerte Zukunft für uns alle!

Was bedeutet Zero Waste?

Der Begriff „Zero Waste“ bedeutet „null Abfall null Verschwendung“ und steht für die Vision, möglichst keinen Müll zu produzieren und Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden. Es geht darum, bewusster zu konsumieren, nachhaltige Produkte zu wählen und unsere Ressourcen effizient zu nutzen. Zero Waste bedeutet also, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen und gemeinsam einen nachhaltigen, bewussten Umgang mit unseren planetaren Ressourcen anzustreben.

©

Stadt Regensburg

©

Stadt RegensburgZero Waste Regensburg – Handlungsauftrag

Die Stadt Regensburg hat am 4. Februar 2020 beschlossen, den Aufbau einer Zero Waste Strategie zu entwickeln und dieses Vorhaben in der Koalitionsvereinbarung für die Stadtratsperiode 2020-2026 mit dem Anspruch „Langfristig vollziehen wir einen Wandel vom Abfall- hin zum Ressourcenmanagement“ bekräftigt. Mit der Umsetzung der beschlossenen Zero Waste Maßnahmen soll der Entstehung von Abfall entgegengewirkt werden.

©

Stadt Regensburg, Amt für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und Flottenmanagement

©

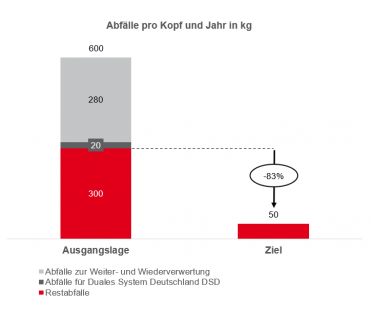

Stadt Regensburg, Amt für Kreislaufwirtschaft, Stadtreinigung und FlottenmanagementIn den letzten 10 Jahren hat sich das Gesamtaufkommen an Abfall in der Stadt Regensburg zwischen ca. 80 Tsd. bis 90 Tsd. Tonnen bewegt, was im Durchschnitt einem Aufkommen von ca. 600 kg Abfall pro Einwohner der Stadt Regensburg und Jahr entspricht. Der Anteil an Restmüll liegt dabei bei ca. 50% je Einwohner. Daraus leitet sich ein Restmüllanteil von ca. 300 kg pro Jahr ab (Hausmüll inkl. Geschäftsmüll, Sperrmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle). Das Ziel von Zero Waste Regensburg, 50 kg pro Einwohner und Jahr, gegenübergestellt, lässt sich für die Stadt Regensburg ein entsprechendes Optimierungspotential ableiten. Der Fokus liegt somit auf einer Vermeidung von Abfall an den Stellen, wo dieser im Ursprung entsteht. Produkte, Verpackungen und Materialien sollen optimaler Weise verantwortungsbewusst produziert, konsumiert und wiederverwendet werden. Dadurch lassen sich auch weitere CO2-Einsparungspotentiale heben bzw. kommt der Kreislaufwirtschaft für die Umsetzung des europäischen Green Deal eine immer stärkere Bedeutung zu.

Zero Waste Regensburg – Umsetzung:

Ziel ist der Aufbau einer Zero Waste Strategie für die Stadt Regensburg mit dem Anspruch der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft. Die Umsetzung der Zero Waste Strategie soll keinem Selbstzweck dienen, sondern einen aktiven Beitrag für den gesellschaftlichen Wandel zu einem nachhaltigeren Stadtleben leisten. Erst die tatsächliche Umsetzung von Maßnahmen, die der strategischen Ausrichtung zugrunde liegen, manifestiert den Wandel. Die Maßnahmen, die im Rahmen der Strategieentwicklung ausgearbeitet wurden, orientieren sich an der generellen Zielhierarchie von Zero Waste (siehe Abbildung „Zielhierarchie von Zero Waste“). Dabei stehen nicht nur die bereits in Teilen etablierten Schritte Recycle bzw. Recovery im Fokus der Überlegung, sondern insbesondere die am Beginn von Produktlebenszyklen stehenden, entscheidenden Fragestellungen zu Refuse/Rethink/Redesing, Reduce und Reuse. Gerade die letztgenannten Elemente der Zero Waste Zielhierarchie stellen umfassende Anforderung bzw. auch Leitplanken für einen gesellschaftlichen Wandel und die Entwicklung vom Abfallmanagement hin zum Ressourcenmanagement. Der Maßnahmenkatalog zur Umsetzung von Zero Waste der Stadt Kiel (Pionier in Deutschland) zeigt auch auf, dass die einzelnen Maßnahmen über die gesamte Zielhierarchie im Wirkungszusammenhang stehen. In diesem Verständnis ist es von Bedeutung, das Gesamtpaket der zu entwickelten Maßnahmen zu würdigen, so dass das Gesamtpaket im Effekt größer ist als die Summe der Einzelmaßnahmen.

©

Stadt Regensburg

©

Stadt RegensburgZero Waste Regensburg - Einordnung in SDG

Das Konzept von Zero Waste lässt sich ebenfalls in die Agenda 2030 einordnen und zahlt dabei auf mehrere Sustainable Development Goals (SDGs) ein, insbesondere auf die Themen "Nachhaltige Städte und Gemeinden" (SDG 11), "Verantwortungsvoller Konsum" (SDG 12), „Maßnahmen zum Klimaschutz“ (SDG 13), "Leben unter Wasser" (SDG 14) und "Partnerschaft zur Erreichung der Ziel" (SDG 17):

- SDG 11.6: "Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung."

- 3: „Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern.“

- SDG 12.4: "Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken."

- SDG 12.5: "Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern."

- 12.7: „In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politikern und Prioritäten.“

- SDG 13.2: "Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen.“

- SDG 14.1: "Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheblich verringern."

- SDG 17.16: "Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fachkenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu unterstützen"

Weitere Informationen

Weiteführende Informationen

Kontakt

Markomannenstraße 3

Zimmer: 114

93053 Regensburg

(0941) 507-5703

(0941) 507-4709

ZWQuZ3J1YnNuZWdlciRlbmliYVMucmVpZW1yZWJP