Tag des offenen Denkmals 2025

Am Sonntag, 14. September 2025, waren unter dem Motto "Wert-voll: Überlieferung und Zeitzeugnisse" wieder zahlreiche Denkmäler für den Besuch geöffnet.

©

Stadt Regensburg

©

Stadt Regensburg„Wert-voll“, so lautete das Motto der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Tag des offenen Denkmals® 2025. Es wurde zudem 50 Jahre Europäisches Denkmalschutzjahr gefeiert. Bei Denkmälern kommen einem dabei Schätze in den Sinn, vergoldete Altäre, wertvolle Stuckaturen. Doch der Wert alter Bauwerke greift weiter. Sie sind gebaute Zeitzeugen, greifbar, echt. Sie überliefern uns Geschichte direkt, ohne Filter, ohne Bildschirm – und sind hierdurch unersetzlich.

Regensburg besitzt zum Glück eine Vielzahl solcher kulturellen Kleinode. Deshalb wurde mit unseren Kooperationspartnern ein nach Themen gegliedertes Programm erstellt. Der Schwerpunkt lag dabei in der Altstadt. Es ging von der Westnerwacht zur Steinernen Brücke nach Stadtamhof, von der Wahlenwacht und St. Emmeram über den Alten Kornmarkt in die Osterwacht (Nr. 1-37). Rahmen- und Spezialangebote sowie Aktionen außerhalb der Altstadt ergänzten dies (Nr. 38-54). So war zum kulturellen Jahresthema „Großwetterlage“ eine Führung zu entdecken und vier Archive gewährten Einblicke in ihre Schätze. Familien- beziehungsweise Kinderangebote (Nr. 55-56) rundeten das Programm ab.

Mit teilweise barrierefreien Aktionen sollte es ein Tag für alle werden. Denkmalsteckbriefe, Informationsmaterial und Programmhefte, auch des Ortskuratoriums Deutsche Stiftung Denkmalschutz, des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg und der Welterbekoordination, lagen am zentralen Infostand im Runtingerhaus, Keplerstraße 1, auf, geöffnet von 10-16.45 Uhr (Zugang von Süden, Baumhackergasse). Wir freuen uns stets über Anregungen, um unser Programm zu verbessern. Wir freuen uns, Sie auch 2026 wieder begrüßen zu dürfen.

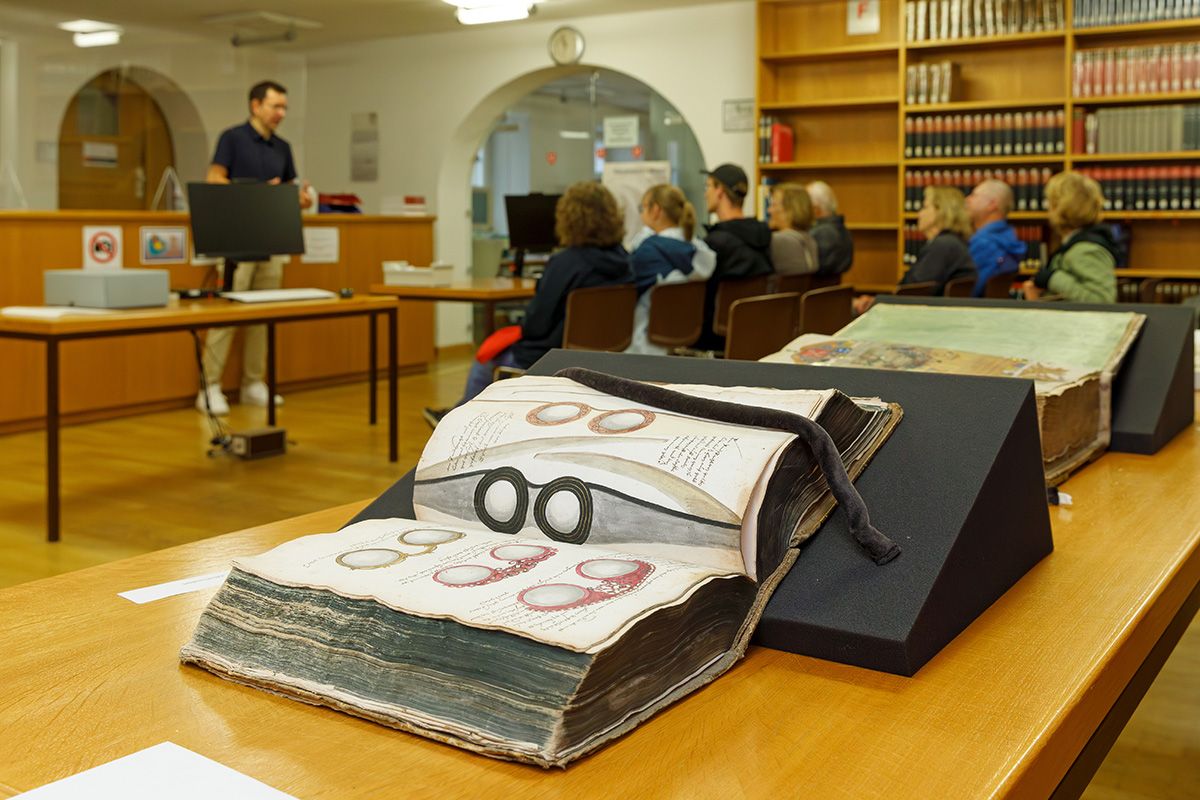

Impressionen vom Tag des offenen Denkmals 2025

Die Angebote waren kostenlos.

Um mit Ausnahme der leider zum Teil unvermeidlichen Teilnehmerzahlbeschränkungen möglichst spontane Besuche zu ermöglichen, waren sonstige Zugangsbeschränkungen (Anmeldungen, Teilnahmekarten) nur in Einzelfällen vorgesehen. Sie waren bei den einzelnen Angeboten vermerkt. Teilnahmekarten für die Königliche Villa wurden dort ausgegeben. Kostenlose Zugangskarten, die bei anderen Angeboten vorgesehen waren, wurden ab 10 Uhr am zentralen Infostand im Runtingerhaus, Keplerstraße 1, ausgegeben; eine Vorreservierung war nicht möglich. Einer Person wurden maximal 3 Karten pro Führung zugewiesen – solange der Vorrat reichte.

Im Rahmen des Möglichen wurden auch barrierefreie Aktionen angeboten, sie waren bei den einzelnen Programmpunkten ausdrücklich gekennzeichnet und als Übersicht im Programm abgedruckt. Alle angebotenen Denkmalbesichtigungen erfolgten in eigener Verantwortung.

Tagesaktuelle Hinweise

Aktuelle Informationen erhalten Sie am Zentralen Infostand im Runtingerhaus (Zugang von der Baumhackergasse).

Programm

Unsere Angebote finden Sie nachfolgend im Überblick sowie als pdf zum Herunterladen. Wir wünschen viel Vergnügen.

Ergänzungen und Abweichungen zum gedruckten Programm

- Wir dürfen folgende weitere Rahmenangebote veröffentlichen:

Von Drachen, Krabben und einem blauen Esel - Domführung für Kinder um 14 und 15.30 Uhr

Was macht ein blauer Esel im Dom? Wieso gibt es hier Krabben? Wer reitet auf einem Pferd zum Hauptportal? Ihr wandelt auf den Spuren der mittelalterlichen Baumeister und löst alle Rätsel. Denn in der größten Kirche der Stadt gibt es viel zu erkunden und ein Engel schaut euch lächelnd dabei zu. Deswegen können euch die beiden Gestalten in den kleinen Höhlen gar nicht erschrecken: Dort sitzen seit vielen hundert Jahren nämlich ein kleiner Teufel und seine Großmutter.

TREFFPUNKT: Infozentrum DOMPLATZ 5

ORT: Dom

ALTER: ca. 6 bis 12 Jahre

DAUER: rund 60 Minuten

Kostenlos, keine Anmeldung

Urban Sketching meets Donaulimes

Workshop zum römischen Welterbe und der Porta Praetoria

Dabei erfolgt erst eine Einführung über den Donaulimes und das Regensburger Legionslager durch die Limeskoordinatorin Veronika Fischer. Danach widmet sich die Gruppe einem römischen Wahrzeichen in Regensburg: der Porta Praetoria. Angeleitet durch die Urban Sketchers wird gezeigt, wie sich das Welterbe als künstlerische Momentaufnahme vor Ort einfangen lässt.

11 und 13 Uhr, Material wird gestellt

Treffpunkt im Besucherzentrum Welterbe an der Steinernen Brücke

Teilnahme: Max. 15 Personen

Anmeldung: bis zum Vortag unter ZWQuZ3J1YnNuZWdlUiRlYnJldGxlVy5tdXJ0bmV6cmVoY3VzZUI=

Ausmalaktion

Kinder können im Besucherzentrum Welterbe Motive mit Baudenkmälern ausmalen und bekommen als kleine Aufmerksamkeit ein Ratisbonerl Heft.

12-16 Uhr

kostenlos und ohne Voranmeldung

Bücherbasar des Förderkreises AktionKulturSozial e.V.

speziell zu Regensburg-Publikationen

Ab 10 Uhr im Besucherzentrum Welterbe, Salzstadel

„Einmal um die Arch – Rundgang vor und hinter der Grieb“

Führungen mit Katharina Lenz

um 14 und 15.30 Uhr (60 Minuten, Treffpunkt Eingang AKUSO, Rote-Hahnen-Gasse)

Medizinhistorischer Rundgang

Führung mit Prof. Dr. Wolfgang Otto

17 Uhr (60 Minuten, Treffpunkt Eingang AKUSO, Rote-Hahnen-Gasse)

Gießen und Bearbeiten von Zinnfiguren

14 – 17 Uhr

AKUSO, Rote-Hahnen-Gasse - Führung Nr. 31 (Pfalzen) wird anstelle von Frau Thoa Hummel M.A. von Frau Christine Bortmes durchgeführt.

- Die Führungen unter Nr. 34 (Mädchenlyzeum) werden anstelle von Frau Lisa Beer M.A. von Herrn Marcus Spangenberg M.A. durchgeführt.

- Führung Nr. 33 (Bildungsorte in der Altstadt) wird anstelle von Frau Lisa Beer M. A. von Dipl. Ing. Architekt Joachim Buck durchgeführt.

- Die Führungen unter Nr. 35 (Niedermünsterrealschule) werden anstelle von Frau Thoa Hummel M.A. von Christine Zehentbauer durchgeführt.

1 Von Armut und Aufbruch: Zeugnisse des

Wandels der Westnerwacht

Am Judenstein 1 – Außenrundgang

Die Westnerwacht, heute ein beliebtes Wohngebiet der Regensburger Altstadt, war vor einhundert Jahren ein Brennpunkt verkehrsplanerischer und städtebaulicher Aktivitäten. Vieles, was damals in dem seinerzeitigen Armenviertel neu entstanden ist, fügt sich heute scheinbar selbstverständlich ins Straßenbild. Bei genauerer Betrachtung lassen sich Stilbrüche und Widersprüche der Stadttopographie entdecken. So sind ganzh neue stadtbaugeschichtliche Werte entstanden. Gehen Sie mit Dr. Eugen Trapp auf eine Spurensuche nach Denkmälern, die erst auf den zweiten Blick ihre Geschichten preisgeben.

Führung mit Teilnahmekarten um 12 Uhr

(Die Karten sind gratis am Denkmaltag ab 10 Uhr am zentralen Infostand erhältlich.)

Treffpunkt: beim jüdischen Grabstein vor dem Schulgebäude

2 Ein klassizistisches Schmuckstück

Am Prebrunntor 4 – das Württembergische Palais

Wo einst die Stadt aufhörte, anstelle eines Gartenhauses und eines Wehrturms der Stadtmauer, dort ließ um 1804 der Thurn und Taxis’sche Hofrat Georg Friedrich von Müller nach Plänen von Emanuel von Herigoyen dieses Palais durch den Baudirektor Joseph Sorg errichten. Ausgestattet mit einem Festsaal und einer originellen Wendeltreppe, setzt es – in U-Form gebaut – einen markanten Akzent an der heute westlichsten Zufahrt in die Altstadt. Die nunmehrige Nutzung als Museum verbindet die baukünstlerischen Werte mit jenen der Bildung in gelungener Weise. Petra Huber M.A. und Dr. Hansjörg Wunderer stellen das Denkmal vor

Museum von 10-17 Uhr kostenfrei zugänglich.

Der Zugang zum Historienraum ist auf 15 Personen gleichzeitig beschränkt. Führungen um 10.15 / 12.15 / 13.30 / 15.30 Uhr

(je maximal 20 Personen).

Treffpunkt: Haupteingang

3 Einzigartiges Zeugnis der Romanik

St.-Leonhards-Gasse 1 - St. Leonhard

BDie Entstehung der wohl um 1130 errichteten ehemaligen Johanniterordenskirche St. Leonhard liegt im Dunkeln – die Johanniter sind erst nach 1276 nachweisbar. Bei ihrer Entstehung lag sie vor der Stadtbefestigung. Zugleich ist sie ein architektonischer Schatz: Sie zählt zu den ältesten Hallenkirchen Bayerns. Zudem wurden hier wohl zum ersten Mal in Regensburg Rundpfeiler eingebaut. Auch die zum Teil spätgotische Ausstattung ist bemerkenswert. Doch Erhalt und Verlust liegen nah beieinander: Im 19. Jahrhundert aufgedeckte Originalfarbfassungen wurden zusammen mit neuromanischen Ergänzungen bei einer Renovierung 1970 beseitigt. Astrid Mendes M.A. erläutert Wissenswertes zu den Werten von St. Leonhard.

Kirche von 13.30-17 Uhr zugänglich

Führungen um 13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 Uhr

Treff punkt: Haupteingang, Gebäudewestseite

4 Aufwertung eines Bürgerhauses

Am Judenstein 8 – das Pfarrhaus von Herz-Jesu

Das Gebäude mit schlichter Lochfassade, Traufe zur Straße und Satteldach wird in seinen Umfassungsmauern im Kern noch auf das 14. Jahrhundert datiert. Sein wesentliches heutiges Gepräge geht aber auf das 17. Jahrhundert zurück: Damals entstanden die Raumaufteilung und der Dachstuhl; auch Bohlen-Balken-Decken sind Zeugen dieser Umbauphase. Das einstige Bürgerhaus wurde vor einigen Jahren zum heutigen Pfarrhaus umgebaut. Bei der Maßnahme konnte sein historischer Wert wieder sichtbarer gemacht werden. Petra Lorey-Nimsch stellt das Denkmal vor.

Zugang bei Führungen mit Teilnahmekarten um 11 / 11.45 /

12.30 / 13.15 / 14 / 14.45 Uhr (je maximal 12 Personen).

(Die Karten sind gratis am Denkmaltag ab 10 Uhr am zentralen Infostand erhältlich.)

Treffpunkt: vor dem Anwesen

5 Ein wertvoller Rokokoschatz

Nonnenplatz 1 – Klosterkirche Heilig Kreuz

Im Zentrum des Dominikanerinnenklosters in der Regensburger Westnerwacht, das eines der ältesten kontinuierlich bestehenden Frauenklöster im deutschsprachigen Raum ist, steht die Klosterkirche. Sie ist heute geprägt durch die Überformungen des Barock und Rokoko, mit denen die himmlische Pracht auf Erden gebracht werden sollte: Reiche Zierelemente, Malereien, Blattgold und edle Steine

machen den Kirchenraum zu einem Schatzkästlein für den Glauben. Sr. M. Dominika Geyder O.P. gibt den Besuchern in der Klosterkirche Einblicke in die Bedeutung und Funktion der Klosterkirche und die Geschichte der Dominikanerinnen.

Kirche von 13.30-17 Uhr zugänglich

Kirchenführungen um 14 / 15 / 16 Uhr

Treffpunkt: in der Kirche

Ab 17.00 Uhr lädt der Konvent zur Mitfeier der Vesper ein.

6 Hotel Jakob - ein Überrest des Waffenhofs am Jakobstor

Jakobstraße 14 – der einstige städtische Holzstadel

Regensburg war einst eine stark befestigte Stadt. Die Mauern versinnbildlichten den Stolz der Stadt, die Verteidigungsfähigkeit galt als Teil des Selbstwerts der Stadtgemeinde. Ein eher unbekanntes Zeugnis des Regensburger Befestigungsgürtels ist das heutige Hotel Jakob am Jakobstor. Das Haus wurde erst spät, 1781, anstelle der früheren nördlichen Hofmauer des Waffenhofes vor dem Jakobstor

errichtet – und es ist der letzte Überrest der einstigen Hofbebauung. Ralph Schleupner vom Hotel Jakob führt zur Hausgeschichte und lädt seine Gäste zur Besichtigung des einstigen Holzstadels ein.

Zugang bei Führungen um 11 / 13.45 / 14.30 / 15.15 und 16 Uhr

(je maximal 25 Personen).

Treffpunkt: Haupteingang des Hotels

7 Trinken, Essen, Reden: Gaststätten und ihr Wert für das Stadtleben

Arnulfsplatz 3 – Außenrundgang

Regensburger Gastwirtschaften sind ein Teil der Regensburger Geschichte: Die Tradition einer Brauwirtschaft am Arnulfsplatz lässt

sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Das Goldene Kreuz am Haidplatz ist als Gesandtenherberge bis heute stadtbekannt und berühmt. Viele Wirtshäuser gaben den anliegenden Straßenzügen ihre Namen, so der Gasthof zum Goldenen Spiegel in der Spiegelgasse. Für Versammlungen, für Feiern und für den Austausch waren Schänken

und Speisewirtschaften zentrale Anlaufpunkte – nicht selten wurden sie auch prächtig ausgestattet. Martin J. Reich nimmt Sie mit auf

eine Tour zu historischen Gaststätten zwischen Arnulfsplatz und Haidplatz.

Führung um 10.30 Uhr

Treffpunkt: Vor dem Gasthaus Kneitinger am Arnulfsplatz.

Die Führung ist rollstuhlgeeignet.

8 Herberge mit langer Tradition

Krebsgasse 6 – der Blaue Krebs

Der aus dem Mittelalter stammende Gasthof zum Blauen Krebs, heute Gasthaus Dicker Mann mit Hotel, ist Namensgeber der vorbeiführenden Gasse. Das Anwesen gliedert sich in zwei Teile: im Norden ein Satteldachbau mit gotischem Steinkern, der im 16. Jahrhundert mit Arkaden auf Säulen im Erdgeschoss erweitert wurde, und im Süden ein Turmhaus mit Halbgiebel, dessen frühester Teil aus der Zeit um 1200 stammt. In der einstigen Durchfahrt befinden sich heute unter einer mächtigen barockzeitlichen Balkendecke die Gasträume. Erfahren Sie von Rita Graf-Dallmeier Geschichten über berühmte Gäste des Hauses, das während der Reichstagszeit auch als Gesandtenherberge diente.

Zugang bei Führungen um 11.15 / 12.15 / 13 / 15 Uhr

(je maximal 25 Personen).

Treffpunkt: Am Hauptzugang

9 Werte erhalten: Moderner Gastbetrieb in einem Denkmal

Spiegelgasse 10 – die heutige Augustiner-Fassbar

Das Anwesen wurde im Wesentlichen im Barock unter Verwendung mittelalterlicher Bauteile und Erhalt des Kellers errichtet. Das Halbgiebelhaus liegt in Ecklage, die Fassade wird durch Ecknutungen

hervorgehoben. Die Nutzung als Gaststätte ist erst jüngeren Datums. Der dafür gewählte Name „Goldenes Fass“ ist nicht historisch. Ein der Nachbarschaft befand sich aber der Gasthof zum Goldenen Spiegel. Dessen Tradition setzt das Lokal als Studentenwirtschaft in der Spiegelgasse damit fort. Was macht den Reiz eines Gastronomiebetriebes in historischem Ambiente aus? Wo liegen Beschränkungen? Entdecken Sie mit Martin J. Reich ein Wirtshaus in der Altstadt.

Zugang bei Führungen um 12.15 / 13.15 / 14.15 / 15.15 Uhr

(je maximal 25 Personen).

Treffpunkt: am Hauptzugang

10 Zeugnisse eines einstigen Umschlagplatzes

Brückstraße 2 – Außenrundgang am alten Hafen

Der südliche Brückenkopf der Steinernen Brücke ist heute durch dichte Bebauung geprägt. Einst jedoch, wie alte Stadtansichten und archäologische Befunde beweisen, befand sich unter dem südlichsten Brückenbogen ein Schiffskanal. Erst relativ spät wurden die heute so charakteristischen Lagerstadel gebaut. Zwischen der Kapelle St.Georg am Wiedfang und der Wurstkuchl breitete sich einst ein Hafenviertel aus, in dem die wertvollen Güter, die Regensburgs Reichtum beförderten, umgeschlagen wurden. Gehen Sie mit Annemarie Reck M. A. und Dr. Johannes Sebrich auf eine Entdeckungstour.

Außenführungen um 10.30 / 12 / 13 / 14 Uhr

Treffpunkt: am Westeingang Amberger Stadel

Die Führungen sind rollstuhlgeeignet.

11 Weißes Gold hinter hohen Mauern

Weiße-Lamm-Gasse 1 – Die Stadel am Brückenkopf

Salz war über Jahrhunderte wertvoll wie Gold, der Handel mit ihm war beschränkt. Das Regensburger Salzmonopol lag im Mittelalter zunächst nicht bei der Stadt, sondern bei einigen einflussreichen Bürgerfamilien, den Salzherren. Das Salz wurde vermutlich auch in ihren Handelshäusern gelagert. 1478 kommt der Salzhandel in städtische Trägerschaft, 1485 wird diese aufgehoben. Doch mit der Unterwerfung Regensburgs unter den bairischen Herzog um 1485 wird das Monopol wieder eingerichtet. Dies war der Anlass, den Amberger Stadel zu erbauen. Das Monopol bleibt auch erhalten, als Regensburg 1492 wieder seine Eigenständigkeit erhält. Aufgrund mangelnder Lagerkapazitäten wurde ab 1616 zusätzlich der reichsstädtische Salzstadel errichtet. Werfen Sie mit Bernhard Segerer einen Blick in den Amberger Stadel und lassen Sie sich von der Konstruktion des Salzstadels beeindrucken.

Zugang mit Führungen um 10.45 / 12 / 13.15 Uhr

(je maximal 25 Personen).

Treffpunkt: Besucherzentrum Welterbe, Infotheke

12 Herrschaftssymbol im Hafenareal?

Goldene-Bären-Straße 7 – die einstige Kapelle St. Georg

Der Kern des heutigen Hotels ist die einstige Doppelkapelle St. Georg am Wiedfang aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Ihre Errichtung steht wohl in direktem Zusammenhang mit dem Bau der Steinernen Brücke. St. Georg ist wie St. Leonhard in der Westnerwacht als aufwendig gestaltete romanische Hallenkirche konzipiert. Während sie unten den städtischen Händlern und Schiffern als Gebetsstätte gedient haben mag, könnte das Obergeschoss durch den zweiten Brückenherrn, den Herzog, genützt worden sein. Dafür spräche auch das beim Adel beliebte Georgs-Patrozinium. Nach seiner Profanierung im 16. Jahrhundert geriet der Sakralraum zunehmend in Vergessenheit. Erst1905 wurde die Apsis durch eine Baumaßnahme wieder freigestellt. Seit etwa 10 Jahren ist das Haus nach denkmalverträglicher Instandsetzung ein beliebtes Hotel. Florian Sterr stellt das Gebäude vor.

Zugang bei Führungen um 10 / 11 / 13 / 14 / 15 Uhr

(je maximal 20 Personen).

Treffpunkt: am Brunnen beim Wiedfang

13 Zwischen Gries und Spital: Werte eines Stadtteils

Andreasstraße 28 - Außenrundgang in Stadtamhof

Stadtamhof war als Siedlung am Brückenkopf besonders den Stürmen der Zeiten ausgesetzt. Erstmals mit der Erwähnung eines Landgutes „Scierstat“ in das Licht der Geschichte getreten, war es in frühester Zeit eine eher dörfliche Fischer- und Schiffersiedlung – wie heute noch die Bebauung des Grieses zeigt. Mit der Zeit wurde aber das Stift St. Mang gegründet und die Ansiedlung zum herzoglichen Vorort am Kopf der neu erbauten Steinernen Brücke mit Stadtrecht, Befestigung und dem herzoglichen Andreasstadel erweitert. Der Straßenmarkt war zwar schon immer prägend für das Stadtbild, durch die Zerstörung der ältesten Bebauung beim Gefecht zwischen Österreichern und Franzosen 1809 erhielt er aber beim Wiederaufbau mit den geschlossenen Reihen von giebelständigen Halbwalmhäusern ein ganz eigenes, harmonisches Gepräge. Sabina Cipra M.A. stellt den Stadtteil vor.

Außenführung um 13.30 Uhr

Treffpunkt: am Eingang Andreasstadel

Die Führung ist rollstuhlgeeignet.

14 Die Spitalkirche als Architekturschatz

St.-Katharinen-Platz 3 – St. Katharina

Die heutige Spitalkirche wurde im Mittelalter als Mausoleum der Familie Zant errichtet, während sich die Spitalpfarrkirche am Brückenkopf der Steinernen Brücke befand. Ab 1430 wird das Mausoleum dann zur Pfarrkirche mit dem Patrozinium St. Johannes, später St. Katharina. Der architektonisch herausragende sechseckige Zentralbau ist bis heute auch außen sichtbar und mit fein gearbeiteten Kapitellen ausgestattet. Der Kirchenraum erfuhr zahlreiche Umbauten, wurde erweitert und mit einem Dachreiter versehen. Im Zuge der Sanierung 2018 und 2019 wurde unter anderem die Steinsichtigkeit der Gliederungselemente, teilweise unter dem Erhalt älterer Fassungen, wiederhergestellt. Das Team der St. Katharinenspitalstiftung erläutert Wissenswertes zur Bedeutung von St. Katharina.

Kirche außerhalb des Gottesdienstes tagsüber zugänglich

Führungen um 10.30 / 12 / 14 / 15.30 Uhr

Treffpunkt: Kirchenportal

Der Zugang in die Kirche ist rollstuhlgeeignet.

15 Die Überlieferung der Augustiner-Chorherren in Stadtamhof

Andreasstraße 11 – St. Mang und die ehem. Stiftsgebäude

Etwas verborgen befindet sich in Stadtamhof das ehemalige Augustinerchorherrenstift, dessen einstige Stiftskirche die heutige katholische Pfarrkirche St. Andreas und St. Mang ist. Das Stift wurde 1138 gegründet. Die Kirche entstand anstelle einer älteren Magnuskirche, weshalb bis heute die Tradition zweier Kirchenpatrone fortgeführt wird. Der hohe Gewölbebau mit eingezogenem Chor wurde nach Kriegszerstörung 1697-1717 errichtet, der Kirchturm stammt in dieser Form erst von 1875. Die Fresken schuf der barocke Prüfeninger Maler Otto Gebhard. Die einstigen Stiftsgebäude aus dem Barock umschließen als Dreiflügelanlage einen Innenhof und werden heute von der Hochschule für Kirchenmusik genützt. Dr. Werner Schrüfer erläutert wichtige Stationen in der Geschichte des Stifts, Prof. Stefan Baier ergänzt die Inhalte musikalisch.

Kirche außerhalb des Gottesdienstes tagsüber zugänglich

Führungen (ca. 45 min) um 14 / 15 / 16 Uhr

Treffpunkt: Westportal St. Andreas

16 Spitzbogen und Steinturm: Wertvolle Architektur in der Wahlenwacht

Obere Bachgasse 15 – Außenrundgang

Die Wahlenwacht ist eines der vielfältigsten und historisch bedeutendsten Altstadtquartiere. Den Namen hat es von der Wahlenstraße, der zentralen Achse des mittelalterlichen Händlerviertels. Aber zur Wacht gehörten auch das einstige Kramerviertel, das frühere jüdische Viertel und der Stadtbezirk um das Obermünster. So finden sich auf engstem Raum einige der bedeutensten Architekturschätze des Mittelalters nebeneinander. Folgen Sie Gästeführerin Sabina Cipra M.A. von der romanischen Kreuzkapelle im Bach zum Deggingerhaus und Goldenen Turm. Entdecken Sie kleine und größere Details an wertvollen Fassaden. Am Domplatz können Sie dann nahtlos anschließen und an den gesondert angebotenen Führungen im Haus Heuport teilnehmen.

Außenführung um 11.30 Uhr

Treffpunkt: Obere Bachgasse 15

Die Führung ist rollstuhlgeeignet.

17 Gotische und barocke Werte

Domplatz 7 – das Haus Heuport

Erste Spuren des Hauses Heuport können bis auf das 12. Jahrhundert zurückgeführt werden. Hier vor dem Nordtor des jüdischen Viertels befand sich einst der Heumarkt. Der ursprüngliche Komplex umfasste auch das heutige Hotel Kaiserhof. Als frühester bekannter Besitzer wird im 14. Jahrhundert der städtische Hansgraf Carl Kratzer genannt. Im Barock wurde der Bau erweitert und im Inneren umgestaltet. Zur Zeit des Immerwährenden Reichstags diente der Nordflügel (heute Kaiserhof) als Gesandtenherberge. Ende der 1930er-Jahre erfolgte eine Instandsetzung unter teilweiser Regotisierung, der barocke Elemente zum Opfer fielen. Heute ist das Gebäude mit seinem gotischen Festsaal, der barocken Hoftreppe und Kleinwahrzeichen wie dem Fürsten der Welt mit der Törichten Jungfrau ein unersetzlicher Architekturschatz der Stadt. Stephanie Ruhfass M.A. stellt das Haus vor.

Zugang mit Führungen um 10.15 / 11 / 14.15 / 15 / 15.45 Uhr

(je maximal 15 Personen).

Treffpunkt: am Domplatz, vor der Westfassade des Doms

18 Zeugnisse im historischen Kramerviertel

Tändlergasse 9 – die Bürgerhäuser des Münchner Hofs

Der heutige Münchner Hof erstreckt sich über die Anwesen Tändlergasse 9, 7 und 14, deren Ursprünge als Bürgerhäuser bis ins Mittelalter zurück-reichen. Die Substanz zeichnet sich unter anderem durch für Regensburg typische Turmhäuser aus, in denen sich zahlreiche Bau- und Ausstattungsdetails erhalten haben. Unter die historischen Besonderheiten fallen auch die mittelalterlichen Keller, ein als Bauopfer eingemauertes Katzenskelett und eine Anfang des 20. Jahrhunderts installierte Glasdecke im Art-déco-Stil. Das Team des AltstadtQuartier Münchner Hof führt seine Gäste auf Spuren der Vergangenheit und gewährt einen einmaligen Blick über die Dächer der Altstadt.

Zugang mit Führungen um 12 / 12.30 / 13 / 13.30 / 14 / 14.30 / 15 / 15.30 / 16.30 / 17 Uhr (je maximal 10 Personen).

Treffpunkt: am Hotelempfang.

19 Schätze auf den Dächern

Neupfarrplatz 2 – Wertvolle Dachzeichen zwischen Neupfarrplatz und Rathaus

Die in luftiger Höhe angebrachten Zeichen auf den historischen Dächern Regensburgs werden meist kaum beachtet. Dabei gibt es eine große Vielfalt: steinerne Figuren, Symbole oder Wetterfahnen. Die ältesten stammen aus dem Mittelalter. Ihre Funktion reichte vom Windanzeiger bis zum repräsentativen Zeichen, die Motive gehen von Handwerks- oder Himmelssymbolen bis zu reinen Hinweiszeichen auf die Besitzer. Dr. Rosa Micus M.A. zeigt ihren Gästen, welche Vielfalt an kleinen Wahrzeichen auf den Regensburger Dächern zu finden ist.

Außenführungen um 13 und 15 Uhr

Treffpunkt: Neupfarrplatz 2, am Reichsstadtbrunnen

20 Ein uraltes Zeugnis

Kapellengasse 2 – ein Turmhaus der Romanik

Der Wohnturm Kapellengasse 2 zeigt von der Westseite am Frauenbergl seinen außergewöhnlichen Wert: Hier ist die gesamte Hausfassade der Romanik mit Rundbogenfenstern unverändert erhalten – das Bauwerk wird auf die Zeit um 1196 datiert und ist im Besitz des Stiftes Unserer Lieben Frau zu Alten Kapelle. Das seit den 1930er-Jahren steinsichtige Erscheinungsbild wurde bei der letzten Instandsetzung zugunsten einer historisch wahrscheinlicheren Schlemme verändert. Im dritten Stock ist das Gebäude zudem noch baulich unverändert und mit einem durchgehenden Raum auf die ganze, sehr große Bautiefe des Hauses, erlebbar. Folgen Sie Claudia Erdenreich M.A. auf ihrem Weg durch eines der ältesten Häuser der Stadt.

Zugang bei Führungen mit Teilnahmekarten um 11 / 12 / 14 / 15 Uhr.

(Die Karten sind gratis am Denkmaltag ab 10 Uhr am zentralen Infostand erhältlich.)

Treffpunkt: vor der Westfassade am Frauenbergl

21 Regensburg und seine Pfalzen

Alter Kornmakt 10 – Außenrundgang

Pfalzen sind im deutschen Rechtswesen des Mittelalters Herrschersitze an verschiedenen Orten des Reiches. Regensburg war als ein seit der Römerzeit befestigter Ort und erster bajuwarischer Herrschersitz schon seit frühester Zeit Standort einer Pfalz. Sie wird im Nordosteck des einstigen Legionslagers um den Alten Kornmarkt verortet. Wesentliche bauliche Zeugnisse sind heute die Alte Kapelle, die um 850 als Pfalzkapelle erwähnt wird, und der Römerturm, dessen untere Geschosse auch auf diese Zeit zurückgeführt werden. Später entstand bei St. Emmeram eine weitere Königspfalz, während sich die Pfalz am Alten Kornmarkt mehr und mehr zum bis heute in Teilen bestehenden Herzogshof entwickelte. Gehen Sie mit Thoa Hummel M.A. auf eine Spurensuche zu mittelalterlichen Machtzentren.

Außenrundgang um 10.45 Uhr

Treffpunkt: Alter Kornmarkt 10, Fußgängerpassage, Eingang vom Kornmarkt

22 Ein Bauwerk von öffentlicher Tradition

Haidplatz 1 – die Neue Waag am Haidplatz

Der um 1300 entstandene Bau mit Turm und der einstigen Haukapelle St. Christophorus im Erdgeschoss ist seit Langem von öffentlicher Bedeutung. Schon 1441 übernahm ihn die Stadt von der Familie Altmann und richtete hier die Stadtwaage ein, später die Herrentrinkstube als patrizisches Gesellschaftshaus und eine Schreibkanzlei für den Immerwährenden Reichstag. Das Gebäude wurde mehrfach umgebaut. In der Renaissance erhielt der Innenhof seine heutige Gestalt. 1783 wurde der aufwendige Saal der reichsstädtischen Bibliothek eingebaut. 1875 endete diese Nutzung, heute ist er einer der Verhandlungssäle des Verwaltungsgerichts Regensburg, das seit der Nachkriegszeit hier seinen Sitz hat. Richterinnen und Richter sowie Stefan Niebler vom Staatlichen Bauamt geben Einblicke in die Neue Waag.

Zugang bei Führungen mit Teilnahmekarten um 11 / 12 / 14.45 / 15.45 Uhr (je maximal 30 Personen).

(Die Karten sind gratis am Denkmaltag ab 10 Uhr am zentralen Infostand im Runtingerhaus erhältlich.)

Treffpunkt: am Gebäudezugang, Haidplatz

23 Gebaute Repräsentation

Emmeramsplatz 8 – die Geschichte der Regierungsgebäude

Die heutige Regierung der Oberpfalz hat seit der Zeit um 1810 ihren Sitz in einem Gebäudekomplex mit reicher Geschichte, die bis zu römerzeitlichen Siedlungsspuren zurückreicht. Im Bereich des einstigen Freisinger Hofs wird der Standort der einstigen Arnulfspfalz vermutet, im früheren sogenannten Äußeren Palais residierte der Prinzipalkommissar als Vertreter des Kaisers beim Immerwährenden Reichstag. 1792 wurde es durch den fürstlichen Baudirektor Joseph Sorg in klassizistischen Formen umgebaut, wovon heute insbesondere das Treppenhaus und der prächtige Spiegelsaal Zeugnis geben. Heinrich May M.A. zeigt verschiedene Räumlichkeiten im Haus.

Zugang bei Führungen um 10 / 12 Uhr (je maximal 25 Personen).

Treffpunkt: Haupteingang Regierung Emmeramsplatz 8

24 Drei Religionen, eine Stadt?

Neupfarrplatz 8 – Außenrundgang

Regensburg war als Handelsstadt des Mittelalters auch ein Schmelztiegel: Das jüdische Viertel befand sich nicht abseits, sondern im Zentrum der Stadt. Der Fernhandel des 14. Jahrhunderts reichte bis Konstantinopel, wo Regensburger Händler Geschäfte betrieben. Judentum, Christentum und seit jüngerer Zeit der Islam: Die drei Weltreligionen haben Spuren in Regensburgs Stadtgeschichte hinterlassen. Auf einem Spaziergang durch die Altstadt zeigt Ihnen Hans-Peter Scherr Eigenheiten und Unterschiede der Glaubensrichtungen, aber auch die vielfältigen und oft überraschenden Gemeinsamkeiten. Entdecken Sie, wie Menschen durch die Jahrhunderte ihren Glauben praktizierten und in der Stadt zusammenlebten – und wie der Stand heute ist.

Außenführung um 10 Uhr

Treffpunkt: Neupfarrplatz 8, Alte Wache

Die Führung ist rollstuhlgeeignet.

25 Holzgestühl und Pfeifenklang

Am Ölberg 1 – die Ausstattung der Dreieinigkeitskirche

Da der Reichsstadt ab 1626 der Raum für protestantische Gottesdiente fehlte und man auch noch keinen repräsentativen evangelischen Kirchenneubau besaß, wurde die Dreieinigkeitskirche in Form einer Saalkirche mit eingezogenem Chor und Tonnenwölbung 1627 bis 1631 nach Plänen von Johann Carl als reichsstädtisches Projekt errichtet. Trotz der reduzierten Gestaltung im Sinne eines protestantisch schlichten Versammlungsaales, wurde bei der Ausstattung auf Qualität geachtet: Bemerkenswert sind beispielsweise das aufwendig geschnitzte Chorgestühl, aber auch der Hochaltar und die Orgel. Entdecken Sie mit Gemeindemitgliedern bei verschiedenen Angeboten ein bemerkenswertes Zeugnis des Frühbarock und der Geschichte des Protestantismus im süddeutschen Raum.

Kirche und Gesandtenfriedhof von 12 – 18 Uhr kostenfrei, Turm kostenpflichtig zugänglich. Führungen im Dachstuhl um 12 und 13 Uhr. Treffpunkt: vor der Westfassade. Führungen „Altar, Gestühl, Orgel: Die Schätze der Dreieinigkeitskirche“ um 14 / 15 / 16 Uhr. Treffpunkt: in der Kirche am Haupteingang. Führungen zu Gräbern im Gesandtenfriedhof 12-18 Uhr alle 10 Minuten.

16.30-18 Uhr: Infostand Bachorgel.

17 Uhr: Orgelkonzert von Roman Emilius.

26 Schlichtheit und Klarheit

Neupfarrplatz 1 – die einzigartige Architektur der Neupfarrkirche

Die Schlichtheit der Neupfarrkirche mindert nicht ihre Zeugniskraft für die Stadtgeschichte. Im Gegenteil ist sie ein architektonisches Unikum. Das heutige Langhaus mit dem einfachen Ost- und Westabschluss war der geplante Chor der mächtigen Marienwallfahrtskirche, die nach der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung Regensburgs 1519 hier entstehen sollte – der Niedergang der Wallfahrt und die Reformation verhinderten dies. Der ruhig gegliederte Raum ist mit den Kreuzrippen und Kapitellen in einer Übergangsform von Gotik zur Renaissance gestaltet, die nicht häufig zu finden ist. Die Raumarchitektur wird ergänzt von einigen qualitätvollen Gemälden und dem Kreuzigungsaltar. Gemeindemitglieder stellen die Kirche vor.

Die Kirche ist von 12-18 Uhr allgemein zugänglich.

Führungen um 12 / 13 und 14 Uhr (je maximal 20 Personen).

Treffpunkt: in der Kirche

Aufzug für Rollstuhl und Induktionsanlage vorhanden

27 Unersetzliches im Untergrund

Neupfarrplatz – document Neupfarrplatz

Das document Neupfarrplatz – am Ort des schon um 1000 nachweisbaren und 1519 zerstörten jüdischen Viertels – gibt ein Bild vom Leben der jüdischen Gemeinde Regensburgs im Mittelalter. Das Viertel bestand aus rund 39 Häusern, darunter einige öffentliche Gebäude, wie etwa die Synagoge aus der Zeit um 1220. Die Judengemeinde hatte eine eigene Verwaltung, ein Siegel und eigene Richter. Die Gemeinschaft war gut gebildet und organisiert sowie grenzüberschreitend vernetzt. Ann Hiley und Ulrike Unger geben ihren Gästen Einblicke in die jüdische Vergangenheit der Stadt.

Zugang mit Führungen (je maximal 20 Personen) um 13 Uhr in englischer Sprache, im Übrigen um 13.45 / 14.30 / 15.15 und um 16 Uhr.

Treffpunkt: am Zugang zum document, Nordseite

Neupfarrkirche

28 Bischöfliche Traditionsorte

Unter den Schwibbögen 17 a – vom alten zum neuen Bischofshof

Der frühe Sitz der Regensburger Bischöfe wird nördlich des Domkreuzgangs verortet, außerhalb der einstigen Legionslagermauer. Dieses Areal zwischen Thundorferstraße und Unter den Schwibbögen ist bis heute erhalten. Die dortigen Gebäude waren einst mit Schwibbögen mit der südlichen Bebauung verbunden. Die sogenannte Alte Freyung, das nördlichste Gebäude an der Thundorferstraße, gilt als Wohnsitz einiger Bischöfe. Der neue Bischofshof am Krauterermarkt ist schrittweise entstanden: Der Ostflügel wurde noch entlang der alten Straßenführung durch die Porta Praetoria erbaut, die erst im 11. Jahrhundert aufgegeben wurde. Danach erfolgte parallel zum Dom der Ausbau nach Westen. Die repräsentativen Nutzungen wanderten vom alten Bischofshofareal in diese neuen Räumlichkeiten. Begeben Sie sich mit Julia Kathrin Knoll M.A. auf die Spuren der Bischöfe.

Außenführung um 15 Uhr

Treffpunkt: an der Nordseite des Gebäudes in der Thundorferstraße

29 Wertvolle Romanik im Stiftsbezirk

Erhardigasse 1 – die Erhardikapelle

Bei der Erhardikapelle handelt es sich um eine dreischiffige Saalkirche, die in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts datiert wird. Ursprünglich lag sie im Erdgeschoss eines Hauses, das Straßenniveau war niedriger als heute. Durch die inzwischen abgesenkte Lage und die Gestaltung erinnert der Raum nun an eine Krypta. Doch weder befindet sich die Kapelle unter einem Altar, noch gibt es hier ein Grab oder Reliquien. Und auch die Verbindungen zwischen dem Heiligen Erhard und diesem frühen Gotteshaus sind eher dürftig, gehörte der Sakralraum doch zum Bereich des Stifts Niedermünster. Die wahrscheinlicheren Hintergründe zur Kapelle können Sie mit Renate Kilburg vom DOMPLATZ5 entdecken.

Kapelle zugänglich von 12 bis 16 Uhr

Führungen um 12.30 / 13.30 / 14.30 und 15.30 Uhr

Treffpunkt: in der Kapelle

30 Rokokoglanz

Alter Kornmarkt 8 – die Alte Kapelle

Die Stiftskirche des Kollegiatstiftes Unsere Liebe Frau zur Alten Kapelle ist schriftlich erstmals als Pfalzkapelle Ludwig des Deutschen in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts fassbar. Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika mit einem freistehendem Glockenturm im Westen, dessen Entstehung bis heute Fragen aufwirft. Die Kirche wurde geringfügig im späten Mittelalter sowie 1747-97 umfassend im Stil des Rokoko umgestaltet. Seither ist der Innenraum mit zahlreichen Heiligendarstellungen und goldener Pracht in Szene gesetzt. Cordula Böll und Catherine Hummel-Mitrécé zeigen ihren Gästen die Alte Kapelle.

Kirche von 14-17 Uhr allgemein zugänglich (Gitter geöffnet)

Führungen um 14 / 14.30 / 15 / 15.30 / 16 / 16.30 Uhr

Treffpunkt: Eingang Südseite

Der Kirchenzugang ist von Süden barrierearm rollstuhlgeeignet.

31 Wertvolle Wandmalereien

Emmeramsplatz 4 – neue Erkenntnisse zur Magdalenenkapelle von St. Emmeram

Im Zuge eines DFG-Forschungsprojektes und einer Dissertation werden die Wandmalereien der Magdalenenkapelle, die im Kern aus der Zeit um 1060 stammt, erstmals systematisch erfasst, restauratorisch und naturwissenschaftlich untersucht sowie dokumentiert. Es sind Wandmalereien aus vier verschiedenen Phasen vom Mittelalter bis zum Barock fragmentarisch erhalten. Das Forschungsteam der TU München (Nadia Thalguter M.A., Dr. Clarimma Sessa, Dr. Eva M. Angelin, Simon Mindermann M.A.) wird während der Führung die Geschichte der Kapelle und neue Erkenntnisse über Materialien und Kunsttechnologie der Wandmalereien thematisieren.

Zur Einführung: Forschungskolloquium am Vortag, 13. September 2025, Nachmittag, im Großen Runtingersaal, Keplerstraße 1.

Zugang der Magdalenenkapelle mit Führungen um 13 und 14 Uhr (je maximal 30 Personen, Dauer 45 Minuten).

Treffpunkt: Dionysiuschor im Westbau von St. Emmeram.

St. Emmeram am Nachmittag nach den Gottesdiensten allgemein zugänglich

32 Schätze zwischen Ruinen

Obermünsterplatz 6 – Wertvolles in der Obermünsterruine

Die Kirchenruine des Obermünsters bleibt der Öffentlichkeit meist verborgen. Dabei ist die Geschichte des Damenstifts, das nur dem Kaiser selbst unterstand, beachtlich. Trotz der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sind wichtige Geschichtszeugnisse erhalten, so das Runtingergrabmal und die Mercherdachkapelle, ein Bau aus Bruchsteinmauerwerk aus der Zeit um 1200, der an einen gleichnamigen Inklusen erinnert. Die nebenliegende, nicht zugängliche hölzerne Eremitage aus dem ehemaligen Kapuzinerkloster St. Matthias wurde hingegen erst 1975 hierher transloziert. Herta Zitzler und Josef Scheck geben Einblicke in die Vergangenheit.

Gelände im zugelassenen Bereich von 12 bis 16 Uhr zugänglich Führungen (mit Mercherdachkapelle) um 12.30 / 13.30 / 14.30 und 15.30 Uhr

Treffpunkt: am Zugangstor zur Kirchenruine, beim Campanile.

33 Orte der Wertevermittlung in der Altstadt

Am Ölberg 2 – Außenrundgang zu Bildungsorten

Die Schulgeschichte Regensburgs ist geprägt von den Bildungswerten, die vermittelt werden sollten: Waren die ersten Bildungseinrichtungen im Mittelalter noch kirchlich getragen, wurde mit dem Beginn der Neuzeit die Vermittlung von Wissen zunehmend als öffentliche Aufgabe verstanden; reichsstädtische Einrichtungen wie das Gymnasium poeticum wurden gegründet. Erst im späten 19. Jahrhundert erfolgte eine Verbesserung des Volksschulwesens in der Stadt. So wurden – getrennt nach Konfessionen und Geschlechtern – neue Schulbauten errichtet. Erst an der Wende zum 20. Jahrhundert ermöglicht die Stadt auch die gymnasiale Ausbildung für Mädchen mit der Übernahme und Aufwertung des Mädchenlyzeums am Petersweg, das bei gesonderten Führungen besichtigt werden kann. Lisa Beer M. A. zeigt ihren Gästen Orte der Schulgeschichte.

Außenrundgang um 12.45 Uhr

Treffpunkt: am Ölberg 2, vor dem Alumneum

Die Führung ist rollstuhlgeeignet.

34 Hell, groß, mächtig – Bildungswerte der Jahrhundertwende in gebauter Form

St. Peters-Weg 17 – das einstige Mädchenlyzeum

Nachdem die Stadt um 1900 die frühere von Müllersche höhere Mädchenschule in städtische Trägerschaft übernommen hatte, errichtete Stadtbaurat Adolf Schmetzer den Jugendstilbau des Mädchenlyzeums am Petersweg. Einst war hier das Jesuitenkloster St. Paul. Der mehrteilige Baukomplex setzt mit seinen Sattel- und Walmdächern, geschwungenen Giebeln und Zierportalen architektonische Akzente. Im Inneren ist insbesondere das Treppenhaus mit gestalteten Brüstungen und floraler Ornamentik sehenswert. Lisa Beer M. A. führt durch die Räumlichkeiten.

Zugang bei Führungen mit Teilnahmekarten um 14 und 15 Uhr (je maximal 25 Personen), Dauer 45 Minuten.

(Die Karten sind gratis am Denkmaltag ab 10 Uhr am zentralen Infostand erhältlich.)

Treffpunkt: am Zugang St. Peters-Weg

35 Ein Zeugnis der Bildungsgeschichte

Alter Kornmarkt 5 – die Mädchenrealschule Niedermünster

Theresia Gerhardinger, die Begründerin der Armen Schulschwestern, gründete 1854 eine private Volksschule und eine dreiklassige höhere Töchterschule an der Erhardigasse. Diese wurde schon 1857 um den neugotischen sogenannten Internatstrakt erweitert. 1903 erfolgte ein weiterer Anbau durch das Büro Koch-Hauberrisser in Formen des Neubarock und Jugendstil, das neue architektonische Akzente setzte. Insbesondere der Erschließungsturm wurde mit christlichen Motiven gestaltet, die auf die Bildungswerte verweisen, die den Schülerinnen vermittelt werden sollten und sollen. Thoa Hummel M.A. präsentiert das Schulhaus.

Zugang mit um 12 / 13.30 / 14.30 Uhr Führungen (je maximal 25 Personen, Dauer etwa 45 Minuten).

Treffpunkt: Haupteingang Alter Kornmarkt

36 Die Ostnerwacht und ihre wertvollen Denkmäler

Schwanenplatz – Außenrundgang

Die Bedeutung der Ostnerwacht für die Stadtgeschichte wird häufig übersehen. Dabei zeugt sie in ganz vielfältiger Weise von der Entwicklung Regensburgs. Schon früh waren hier besiedelte Bereiche vor dem Legionslager, im Bereich an der Donau existierten erste Handwerksplätze. Die Bebauung wuchs weiter entlang der Ostengasse als Verkehrsachse donauabwärts, während der südliche Teil der Wacht bis ins 19. Jahrhundert weitgehend den Krautgärten vorbehalten blieb. Wertvolle städtische Wahrzeichen wie der Leere Beutel, das Haus zum Steinsberg, der Brandlbräu oder der Rosenwirtsgarten befinden sich hier in direkter Nachbarschaft. Dr. Nicole Litzel führt ihre Gäste durch die Ostnerwacht.

Außenführungen um 10.30 / 12.30 / 14.30 Uhr

Treffpunkt: Schwanenplatz

Die Führungen sind rollstuhlgeeignet.

37 Ein Schatz der Neugotik

Adolf-Schmetzer-Straße 1 – Königliche Villa

Die Königliche Villa ist sowohl in Funktion als auch in Lage und Gestaltung ein bedeutendes Zeugnis historistischer Repräsentation. Auf der früheren reichsstädtischen Ostenbastei errichtet, sollte sie in Blickbeziehung zu Walhalla, Dom und Altstadt den königlichen Anspruch auf Regensburg demonstrieren und die Verbindung zwischen nationalem Erbe und der mittelalterlichen Überlieferung der Stadt veranschaulichen. Gleichzeitig wurde mit dem Maximilianstil ein Zeichen gesetzt, dass man auf der damaligen Höhe der Zeit baute und sich an britischen Vorbildern orientierte. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege stellt die Villa vor.

Zugang zur Villa bei Führungen von 10 – 16 Uhr (halbstündlich, je max. 15 Personen mit Teilnahmekarten).

Die kostenfreien Teilnahmekarten für die Führungen durch die Königliche Villa sind ab 10.00 Uhr am Infostand des Landesamtes (Adolf-Schmetzer-Straße 1) erhältlich, Vorreservierungen sind nicht möglich.

Treffpunkt zur Führung: Infostand des Landesamtes vor der Villa

38 Zeitzeugnisse vom Kino bis zur Kapelle

Adolf-Schmetzer-Straße 5 – Rundgang

Vor dem Ostentor entwickelten sich über die Jahrhunderte unterschiedlichste Nutzungen, von denen es bis heute noch wertvolle Zeugnisse gibt. Wie häufig an mittelalterlichen Ausfallstraßen entstand mit St. Niklas ein Aussätzigenspital, dessen im Kern auf die Spätgotik zurückführender Kapellenbau bis heute im Stadtbild erhalten ist. Später wurde direkt vor dem Ostentor der katholische Waisenhausgarten angelegt, an dessen Stelle sich heute der Villa-Park befindet. Im 19. Jahrhundert ist außerdem die Gastwirtschaft Neu St. Niklas begründet wurden, in der inzwischen unter anderem das Ostentorkino betrieben wird. Hansjörg Hauser zeigt seinen Gästen die Zeugnisse eines eher unbekannten Stadtteils.

Führungen mit Zutritt zum Ostentorkino um 11 / 13 / 15 Uhr

Treffpunkt: vor dem Ostentorkino, Ende je an Alt St. Niklas

39 Kunstvolle Neuromanik

Reichsstraße 12 – St. Cäcilia

Die Cäcilienkirche steht in zweierlei Hinsicht für Werte: Zum einen entstand sie zunächst als Studienkirche für die 1874 gegründete Kirchenmusikschule, und wurde somit als Bauwerk in den Dienst der Vermittlung musikalischer Werte gestellt. Zum anderen ist das Gotteshaus ein wichtiges Zeugnis neuromanischer Architektur, innen wie außen mit zahlreichen Details gestaltet. Die reich verzierten Portale und das Rosettenfenster an der Nordfassade zählen genauso dazu wie die bauzeitlichen Buntglasfenster oder die figürliche Ausstattung mit Werken von Max Roider, Guido Martini und Blasius Spreng. Ein besonderer Schatz ist ein gotisches Kruzifix aus dem einstigen Augustinerkloster. Entdecken Sie mit Dr. Fabian Weber und weiteren Gemeindemitgliedern St. Cäcilia.

Kirche am Nachmittag außerhalb der Gottesdienste allgemein zugänglich.

Führungen um 14.30 / 15.30 / 16.30 Uhr

Treffpunkt: am Osteingang, von der Weißenburgstraße aus

Die Kirche hat eine rollstuhlgeeignete Rampe.

40 Werte der Gründerzeit

Bruderwöhrdstraße 15 – vom IT-Speicher zum Schlachthof

Das heutige Gesicht des Quartiers zwischen Villa-Park und Marinaforum stammt im Wesentlichen aus der gründerzeitlichen Stadterweiterung nach 1900. So wurden beispielsweise neben gewerblichen Bauten wie dem einstigen Landwirtschaftszentrallagerhaus entlang der Orleansstraße bürgerliche Mietshäuser im historistischen Stil errichtet. Hinter dem aus der Stadt verlegten Schlachthof entstand außerdem der Luitpoldhafen (heute West- und Ölhafen) mit dem Stadtlagerhaus als moderner Warenumschlagsplatz. Ende des 20. Jahrhunderts wurde der Schlachthof aufgegeben und das Areal seit Beginn des 21. Jahrhunderts urbanistisch entwickelt. Entdecken Sie mit Kurt Mannert das Quartier und besichtigen Sie die sanierten Räume im Marinaforum (ehemalige Schlachthofstallungen).

Foyer Marina-Forum von 10.30-15 Uhr allgemein zugänglich

Führungen um 11 / 13 und 15 Uhr

Treffpunkt: Ecke Bruderwöhrstraße/Orleansstraße

Die Führungen sind rollstuhlgeeignet.

41 Glanzstücke des Stadtarchivs

Keplerstraße 1 – Archiv der Stadt Regensburg

Die Existenz eines reichsstädtischen Archivs lässt sich bereits im Mittelalter durch die Bestallung des Kaufherrn Matthäus Runtinger als "Archivar" nachweisen – sein Rechnungsbuch, geführt von seiner Frau, ist eines der Prunkstücke des Hauses. In der Zeit des Fürstentums Regensburg hatte das Archiv die Aufsicht über alle in der Stadt existierenden weltlichen und geistlichen Archive. Nach dem Übergang Regensburgs an das Königreich Bayern 1810 kam es zu einer Verbringung wichtiger Bestände in die Landeshauptstadt sowie zu archivfachlich ungeeigneten Aussonderungen. Seit 1961 ist das Stadtarchiv wieder fachlich besetzt, 1977 bezog es neue geeignete Räume. Seit den 1980er-Jahren ist es ein eigenes städtisches Amt. 2025 wird der größte Teil des Archivs in modernst ausgestattete Räume im Süden der Stadt umziehen. Lorenz Baibl M.A. und das Team des Stadtarchivs stellen das Haus vor.

Zugang mit Führungen um 10 (begleitet in Gebärdensprache von Dipl. Gebärdensprachdolmetscherin Kathleen Entrich) und

10.45 Uhr (je maximal 20 Personen). Treffpunkt: im Innenhof des Runtingerhauses. Kalligrafie-Infostand von Johann Maierhofer von 11-13 Uhr.

42 Wertvolle Bücher, prächtige Architektur

Emmeramsplatz 5- Hofbibliothek und Zentralarchiv des Fürstlichen Hauses

Die Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek mit rund 300.000 Bänden entwickelte sich aus der Privatbibliothek des 1773 verstorbenen Fürsten Alexander Ferdinand und wurde bereits Ende des 18. Jahrhunderts für die forschende Allgemeinheit geöffnet. Das Herzstück der Einrichtung ist der Asamsaal, dessen Ausmalung zeitweise übertüncht war und seit 1969 wieder in alter Pracht erstrahlt. Das Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv verwahrt Archivalien vom 9. bis 21. Jahrhundert und umfasst die umfangreiche Überlieferung zur Geschichte des Fürstenhauses Thurn und Taxis, seiner Besitzungen, Gewerbe-, und Industrieunternehmungen, insbesondere der Postgeschichte. Besichtigen Sie mit Dr. Peter Styra den Asamsaal und hören Sie Wissenswertes zu Hofbibliothek und Zentralarchiv.

Zugang bei Führungen um 12 Uhr (begleitet in Gebärdensprache von Dipl. Gebärdensprachdolmetscherin Kathleen Entrich) und 12.45 Uhr (je maximal 20 Personen).

Treffpunkt: Kartenverkauf Schloss St. Emmeram

43 Eine Schatztruhe der Kirchengeschichte

St.-Peters-Weg 11-13 – Zentralarchiv und Zentralbibliothek des Bistums Regensburg

Die Diözesanbibliothek sammelt Sach- und Fachliteratur zur Geschichte des Bistums Regensburg. Zugleich ist sie eine wissenschaftliche Forschungsbibliothek. Vor allem der historische Bestand des ehemaligen Schottenklosters St. Jakob mit rund 25.000 Bänden, die Inkunabeln und Handschriften aus der Alten Kapelle und die berühmte Musiksammlung des Kirchenmusikreformers Carl Proske mit Handschriften und Drucken des 15. bis 19. Jahrhunderts ziehen Forschende aus der ganzen Welt an. Im Zentralarchiv befinden sich über 4.000 laufende Meter an Akten, rund 600 laufende Meter an Bänden sowie annähernd 20.000 Urkunden. Zu den Kernbeständen gehören das Archiv des Ordinariats bzw. des ehemaligen Bischöflichen Konsistoriums, das bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, und das Archiv des Domkapitels. Einen wichtigen Bestandteil bilden auch die Pfarrakten und die hier deponierten Pfarrarchive. Dr. Camilla Weber und ihr Team stellen die Einrichtung vor.

Zugang mit Führungen um 14 und 14.45 Uhr

(je maximal 20 Personen).

Treffpunkt: Haupteingang

44 Wertvolle Schriften entziffern

Am Brückenfuß 1-3 – Paläographie im Spitalarchiv

Am nördlichen Brückenkopf der Steinernen Brücke liegt seit dem Mittelalter das St. Katharinenspital. Im Archiv der St.-Katharinenspitalstiftung haben sich tausende Urkunden, Bände, Akten und Pläne erhalten - Bestände, die bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen und einen bedeutenden Bestandteil des schriftlichen Kulturerbes von Regensburg und seiner Region bilden. Um diesen Überlieferungsschatz zeitgemäß aufbewahren zu können und gleichzeitig der Öffentlichkeit die Nutzung der Archivalien zu gewährleisten, wurde das Archiv vor einigen Jahren im einstigen Braumeisterhaus untergebracht. Ein wichtiger Baustein für die Nutzung ist es, die wertvollen Dokumente entziffern zu können Das Team der St.-Katharinenspitalstiftung gibt Ihnen daher Hilfestellungen, wie historische Texte gelesen werden können – ganz ohne KI.

Einführung in die Paläographie je für maximal 20 Personen um 16 und 16.45 Uhr. Eigene historische Texte können mit Namensangabe vorab an ZWQubGF0aXBzJHZpaGNyYWxhdGlwcw== übersandt werden, ihre Verwendung steht im Ermessen des Archivs.

Treffpunkt: am Archiveingang

45 Barocker Wind in der gotischen Stadt

Rathausplatz 1 – Außenrundgang zum Jahresthema

Kaufhof, Donaumarkt, Parkhaus Petersweg: Die mittelalterliche Altstadt Regensburgs erhielt im 20. Jahrhunderts an einigen Stellen ein völlig neues Gesicht. Doch es wäre falsch zu glauben, dass nicht schon in früherer Zeit der Sturmwind der Veränderung in der Stadt wehte. Schon im Barock entstanden Gebäude, die völlig neue Akzente in das Stadtbild brachten: Vom barocken Rathaus über die Dreieinigkeitskirche zum Löschenkohl-Palais wiesen neue Architekturformen in eine neue Zeit. Mit Matthias Freitag M.A. können Sie barocke Schätze in der Altstadt entdecken.

Führungen um 11 / 13 und 15 Uhr

Treffpunkt: Rathausplatz 1, vor dem barocken Rathaus

46 Wechselnde Werte

Arnulfsplatz 4 b – das Velodrom

Das Velodrom ist ein einzigartiger Kulturort, dessen Nutzung sich ständig gewandelt hat. 1898 vom Regensburger Simon Oberdorfer errichtet, der während der NS-Diktatur ermordet wurde, war es zunächst Radfahrschule, Radrennbahn und Veranstaltungssaal. Später erfolgte eine Umnutzung zum Varieté, zum Kino sowie Requisitenlager und – nachdem der Abriss durch Bürgerengagement verhindert wurde – schließlich zur provisorischen Spielstätte des Regensburger Theaters. Seit einigen Jahren ist der Theaterbetrieb unterbrochen und eine Sanierung steht an, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, das Velodrom dauerhaft als Theaterspielstätte zu nutzen. Dieser Prozess dauert aktuell an und derzeit finden im Gebäude vorbereitende Arbeiten für die künftige Nutzung durch das Staatstheater Regensburg statt. Das Team des Theaters stellt das Velodrom vor.

Zugang bei Führungen um 12 und 15 Uhr nach Anmeldung, ab 1. Juli 2025 unter 09 41 / 507 – 24 24 oder ZWQuZ3J1YnNuZWdlcnJldGFlaHQkbmV0cmFr. Änderungen auf Grund der Baustelle leider möglich. Treffpunkt: vor dem Velodrom

47 Ein Haus als unersetzliche Geschichtsquelle

Auergasse 10 – Klösterl - Haus- und Sanierungsgeschichte

Das Anwesen steht über den Resten der Bebauung aus der römischen Lagervorstadt. In der Zeit um 1000 sind Spuren von Handwerksbetrieben bezeugt, die der Versorgung der Klostergemeinschaft in St. Emmeram gedient haben dürften. Im Haus haben sich auch Spuren eines Warenkellers jener Jahrhunderte erhalten. Im Spätmittelalter wurde im Klösterl eine Weinschenke und Pilgerherberge betrieben und zur Zeit des Immerwährenden Reichstags diente es als Gaststätte für Gesandte - mit Branntweinbrennerei. Jede Bauphase kann anhand überlieferter Details im Haus veranschaulicht werden. Dr. Alexandra Berg stellt die Werte des Klösterls vor.

Zugang bei Führungen um 12.15 und 14.15 Uhr

Treffpunkt: Hauszugang Auergasse 10

48 Werte der Technik

Am Wiedfang 5 a – der Schiffsdurchzug

Durch den Bau der Steinernen Brücke erhöhte sich die Fließgeschwindigkeit der Donau unter der Brücke. Für die Schifffahrt war die hierdurch entstehende Bildung von Strudeln ein Problem. Es gab im Lauf der Jahrhunderte verschiedene Versuche, diese Unsicherheit in den Griff zu bekommen. Zuletzt behalf man sich beim Schiffsverkehr mit Winden, die später fest installiert waren. 1914 entstand das heutige Windenhaus mit elektrischer Winde. Mitglieder des Arbeitskreises Schifffahrtsmuseums stellen das technische Denkmal vor. Eine Spendenbox steht bereit.

Allgemein zugänglich von 11-14 Uhr

Treffpunkt: am Eingang Schiffsdurchzug, Am Wiedfang

49 Die einzigartigen Fresken von Sallern

Sallerergasse 4 – Mariä Himmelfahrt

Die katholische Pfarrkirche kann im Kern auf das 12. Jahrhundert zurückgeführt werden. Der romanische Bau wurde über die Jahre überformt und erweitert. Der Chor ist im 14. Jahrhundert entstanden. Dort tauchten im 20. Jahrhundert überraschend großflächige gotische Wandfresken des 15. Jahrhunderts auf, die freigelegt wurden. In rankenumschlungenen Feldern sind unter anderem Szenen aus dem Marienleben, aber auch Apostel- und Heiligendarstellungen zu sehen. Renate Möllmann erläutert ihren Gästen Wissenswertes zur Deutung und zum Wert dieser Wandmalereien.

Kirche tagsüber außerhalb der Gottesdienste frei zugänglich

Führungen um 11.30 / 13 / 14 Uhr

Treffpunkt: Kircheneingang im Friedhof, Nordseite

50 Unersetzlich für die Stadtteilgeschichte

Obere Regenstraße 27 – St. Nikolaus in Reinhausen

Die heutige Filialkirche St. Nikolaus steht am nördlichen Ende der historischen Bebauung von Reinhausen. Sie geht vermutlich bereits auf das 12. Jahrhundert zurück und diente dem alten Flößer- und Fischerdorf als erstes Gotteshaus. In der Spätgotik wurde sie erstmals umgebaut, im Barock erhielt sie im Wesentlichen ihr heutiges Gepräge, insbesondere die charakteristische Zwiebelhaube des Turms. Im Inneren ist neben der barocken Ausstattung vor allem eine spätgotische Schnitzfigur der Muttergottes sowie die aus der Zeit um 1360 stammende Kalksteinfigur des Kirchenpatrons erhalten. Lassen Sie sich von Albert Galli vom Bürgerverein Roahausen e. V. mitnehmen auf eine Spurensuche in St. Nikola.

Führungen um 13 und 15 Uhr

Treffpunkt: am Kirchhofzugang St. Nikolaus

51 Wertvolle Ausstattung

Furtmaystraße 22 – die Altäre von St. Anton

Die katholische Pfarrkirche St. Anton ist bekannt wegen ihrer reichen Ausmalungen, die anschaulich biblische Szenen wiedergeben. Dabei geht manchmal fast unter, dass auch die Altäre der Kirche von besonderem Wert sind. Oder wussten Sie, dass es hier eine Altarmensa mit griechischen Symbolen gibt? Oder kennen Sie die Hintergründe, warum der Hochaltar so eine ungewöhnliche Form hat? Am Tag des offenen Denkmals können Sie mit Dr. Maximilian Fritsch im Altarraum Details entdecken, die Ihnen sonst verborgen bleiben.

Kirche am Nachmittag außerhalb der Gottesdienstzeiten zugänglich.

Führung um 11.45 Uhr (Dauer ca. 45 min)

Treffpunkt: in der Kirche unter der Empore

52 Schlichte Anmut, große Überlieferung

Am Kreuzhof 14 – St. Ägidius

Die romanische sogenannte Kreuzhofkapelle St. Ägidius wird auf die Zeit um 1150 datiert. Es handelt es sich um einen heute schmucklosen, aber würdevollen Sakralraum, der ein Obergeschoss ohne liturgische Nutzung besitzt. Diese Schlichtheit darf aber nicht über die Bedeutung des Kirchleins hinwegtäuschen. Am Kreuzhof fanden während des Regensburger Hoftags 1156 die Verhandlungen statt, an deren Ende die mittelalterliche bayerische Ostmark als eigenständiges Herzogtum Österreich vom bayerischen Stammland abgetrennt wurde. Die Hofanlagen wurden im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Auch die Kirche wurde beschädigt, jedoch auf Initiative des damaligen oberpfälzischen Bezirksheimatpflegers Georg Rauchenberger wiederhergestellt. Sieglinde Glaab gewährt Einblicke in die Geschichte der Kapelle.

Kirche allgemein zugänglich von 13-16 Uhr

Führungen um 13.30 / 14.30 / 15.30 Uhr

Treffpunkt: vor dem Eingang

53 Die wertvolle Farbigkeit des Mittelalters

Prüfeninger Schloßstraße 73 c – St. Georg in Prüfening

Das einstige Benediktinerkloster Prüfening ist ein Wahrzeichen am Rande der Stadt, dessen Umgriff und Lage in der Landschaft noch ablesbar ist. Der Komplex umfasst heute die barock ausgestattete romanische Kirche St. Georg, die 1119 geweiht wurde, und einen Großteil der ehemaligen Klostergebäude. Die Kirche ist als dreischiffige Pfeilerbasilika mit zwei Osttürmen und einem östlichen Querhaus angelegt. Sie besitzt großflächige Wandmalereien der Romanik, die Anfang des 20. Jahrhunderts freigelegt wurden. Dabei wurde aber nicht nur konserviert, sondern teilweise sehr weitgehend rekonstruiert, was die Malereien auch zu Zeugnissen der Geschichte der Denkmalpflege macht. Dr. Wilhelm Pfaffel begleitet Sie auf einem Streifzug zur Deutung und Bedeutung der Wandmalereien und der damit verbundenen romanischen Inschriften in St. Georg.

Kirche von 13-16.30 Uhr zugänglich

Führungen um 13.30 / 14.30 / 15.30 Uhr

Treffpunkt: Hauptzugang Westfassade

54 Zeugnis alter Herrschaft

Burgweg 1 – Graß und seine Schlosskapelle

Als einer der letzten Reste der einstigen Burg Graß, deren Entstehen auf das 12. Jahrhundert datiert wird, hat sich die im Kern gotische Burgkapelle St. Michael bis heute erhalten. Nach ihrer Beschädigung im Dreißigjährigen Krieg erhielt sie Ende des 18. Jahrhunderts ihr heutiges barockes Erscheinungsbild. Ursprünglich im Besitz des adeligen Geschlechts der Grazzer kam die Anlage im Laufe der Zeit in den Besitz Regensburger Bürgerfamilien, des Deutschen Ordens und schließlich nach der Säkularisation zur Gemeinde Graß, die die Rechte wiederum zu gleichen Teilen an die Gemeindemitglieder vergab. So wurde St. Michael zu einer sogenannten Rechtler-Kirche, eine Regelung, die auch nach der Eingemeindung bis heute grundsätzlich weiterlebt. Dr. Armin Gugau stellt das Gotteshaus vor.

Kirche allgemein zugänglich von 13-16 Uhr

Führungen um 13 / 14 / 15 Uhr

Treffpunkt: vor dem Eingang

55 Schätze am Straßenrand

Silbernagelgasse 3 – Familientour zu kleinen Kostbarkeiten

Die Regensburger Altstadt, Flair des Mittelalters, Zinnen, Türme, der Dom: alles bekannt? Nichts Aufregendes? Moment mal. Regensburg ist eine Schatzkiste für Entdecker. Oder wisst ihr, dass es noch eine letzte alte Straßenlaterne aus der Zeit gibt, als die Straßenbeleuchtung mit Gas eingeführt wurde? Oder dass noch Spuren einer Schmiede mitten in der Stadt zu sehen sind? Vorbei an wertvollen Haustüren und kostbaren Heiligenfiguren geht Ihr mit dem Team von Cultheca auf eine Entdeckungstour.

Führungen für Familien mit Kindern von 4-12 Jahren um 13 und 15.30 Uhr

Treffpunkt: vor dem Anwesen Silbernagelgasse 3

Die Führungen sind rollstuhlgeeignet.

56 Wertvoll oder Wertlos?

Keplerstraße 1 – Schatzsuche im Altstadtbereich

Darüber, ob etwas wertvoll ist, kann man sich streiten. Das gilt heute und das galt auch schon in früheren Zeiten. Salz wurde als weißes Gold bezeichnet, heute ist es alltäglich. Das prächtige Gold in einer Kirche ist meistens nur haudünnes Blattgold – auf einfachem Holz. Und ist manches nicht auch wertvoll, obwohl es keinen Wert hat? Das Team von Cultheca hat eine Entdeckungstour vorbereitet, bei der Ihr die kleinen Wahrzeichen Regensburgs erforschen könnt.

Forscherbögen können ab 10 Uhr am zentralen Infostand im Runtingerhaus, Keplerstraße 1, abgeholt werden (solange der Vorrat reicht). Geeignet für Kinder von 4-12 Jahren in Begleitung von Erwachsenen.

Programmprospekt mit Übersichtsplan (pdf)

Seite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Programm:

Veranstaltungstipp

Impressionen vom Tag des offenen Denkmals 2024

Impressionen vom Tag des offenen Denkmals 2023:

Impressionen vom Tag des offenen Denkmals 2022:

Impressionen vom Tag des offenen Denkmals 2021:

Impressionen vom Tag des offenen Denkmals 2020:

Impressionen vom Tag des offenen Denkmals 2019:

Weitere Informationen

Ansprechpartner:

Keplerstr. 1

Zimmer: 2. OG

93047 Regensburg

(0941) 507-2453

(0941) 507-4459

ZWQuZ3J1YnNuZWdlUiRuYWlsaW1peGFNLmhjc3RpckY=