Projekte

Smarte Projekte im Rahmen von REGENSBURG_NEXT

Die R_NEXT-Projekte und ihre Handlungsfelder.

©

R_NEXT, Franziska Meier

Die R_NEXT-Projekte und ihre Handlungsfelder.

©

R_NEXT, Franziska MeierLeuchtturmprojekte der Phase A

Umsetzungsprojekte der Phase B

Cross-Innovation-Lab

Energiekreislauf

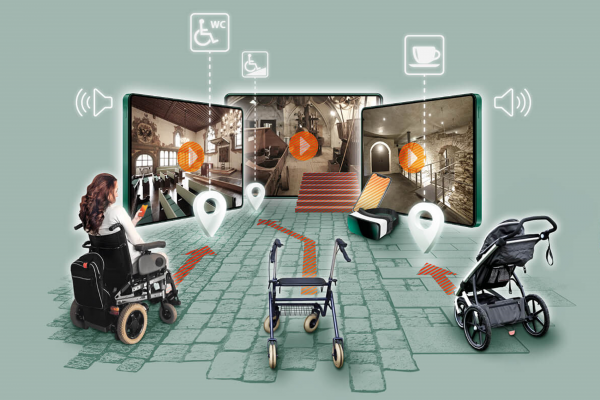

Inklusives Welterbe

Reallabor Urbaner Raum

Resiliente Stadt

In diesem Projekt werden mit Hilfe von Sensortechnik Daten erhoben, durch die das Stadtklima in Regensburg besser verstanden und passende Maßnahmen abgeleitet werden können.

Soziale Begegnungsräume

Dieses Projekt fokussiert sich auf den Aufbau generationsübergreifender sozialer Begegnungsstätten zur Vernetzung und Wissensvermittlung zwischen Bürgerschaft, Vereinen und Stadtverwaltung.

Weitere Informationen

©

BMWSB

©

BMWSBAufbau des Förderprojekts

Das Förderprojekt REGENSBURG_NEXT sieht zunächst eine einjährige Phase A vor, in der gemeinschaftlich eine Smart City Strategie für die Gesamtstadt Regensburg entwickelt und fünf erste Smart City Leuchtturmprojekte gestartet werden.

In diesen ersten fünf Projekten geht es um vielfältige Themen wie die kreative Nutzung von Leerständen und Revitalisierung der historischen Altstadt, barrierefreie digitale und kulturelle Teilhabe sowie die Optimierung der kommunalen Mobilität und der Energieversorgung für einzelne Stadtquartiere. Fokusthemen sind hier insbesondere Transparenz, Gerechtigkeit, Verantwortung, Vertrauen, Datenkultur, Sicherheit und auch Ethik.

In der anschließenden vierjährigen Phase B geht es an die Umsetzung der Strategie anhand von acht weiteren Umsetzungsprojekten in den Bereichen Mobilität, digitale Bildung und Teilhabe, Ressourcen und Klimaschutz, Urbane Räume sowie Infrastruktur. Die Projekte der zweiten Phase wurden dabei im Rahmen der Strategieentwicklung erarbeitet und konkretisiert.